|

巻き寿司は、行楽や運動会など家族のイベントに大活躍のメニューです。具材の準備には多少手間がかかりますが、時間のない時は市販の材料をうまく活用して作ってみましょう。

材料(2本分)

| ┏ |

米(※)…1と1/2合(270ml) |

| ┃ |

水…1と1/2カップ(300ml) |

| ┗ |

昆布…4~5cm |

|

| A |

┏ |

酢…大さじ3 |

| ┃ |

塩…小さじ3/4 |

| ┗ |

砂糖…大さじ1 |

|

干ししいたけ(★)…2~3枚、

かんぴょう(★)…5g、

水と椎茸の戻し汁…合わせて150ml |

|

| 卵…2個 |

| C |

┏ |

塩…少々 |

| ┃ |

だし汁…大さじ1 |

| ┗ |

みりん…小さじ2 |

|

きゅうり…縦6等分に切ったもの・2本、

かに風味かまぼこ…6本、白いりごま…小さじ1、

焼き海苔…2枚 |

| 調理時間の目安:約60分 |

|

|

| ※ |

少しかために炊き上がりますが、すし酢を合わせた時にちょうど良いかたさになります。 |

| ★ |

お弁当などに使う場合は、干し椎茸とかんぴょうを前日のうちに煮て準備しておくと良いでしょう。 |

|

下準備

| 1. |

干し椎茸は全体が隠れるくらいの水につけ、

水面にラップをはりつけ、5~12時間おいて戻す。 |

| |

ラップを水にぴったりつけると、少ない水で効率よく戻せます。戻し汁は、椎茸とかんぴょうを煮る時に使いますので捨てないでください。 |

|

|

| 2. |

米は洗ってザルに上げ、炊飯器の内釜に入れる。

分量の水と昆布を加えて30分から1時間浸水した後、普通に炊く。 |

| |

夏場は30分、冬場は1時間おき、米に十分水を吸わせてから炊飯してください。

(炊飯器の機種によっては、炊飯時間に浸水時間を含むものもあります)

また、「すし飯炊飯コース」がある機種では、そのコースで炊くと良いでしょう。 |

|

作り方

≪具の準備≫

| 1. |

かんぴょうはさっと水で洗い、小さじ1の塩(分量外)でもみ、水洗いする。小鍋にたっぷりの水とかんぴょうを入れて火にかけ、柔らかくなるまで約30分ゆでる。 |

| |

かんぴょうは塩で揉むと繊維が柔らかくなり、

調味料のしみ込みが良くなります。

透明感が出て、指先でちぎれるくらいの柔らかさになるまでゆでてください。 |

|

|

| 3. |

鍋に水と椎茸の戻し汁、水けをきった1、2を加え、中火で5~6分煮る。砂糖としょうゆを加え、汁気がなくなるまでさらに10分くらい煮る。 |

| |

かんぴょうは長いまま煮てください。

アクが出てきたらすくいます。 |

|

|

| 4. |

卵焼きを作る。

ボウルに卵を割りほぐし、Cを加えて混ぜる。

卵焼き器(又は卵焼き用のフライパン)に油を入れて熱し、卵液の1/3を流し入れ、

大きく混ぜる。固まりかけたら手前に向かって丸めていく。

丸めた卵を卵焼き器の奥に置き、残りの卵液の半分を流し入れ、

表面が乾いてきたら奥から手前に向かって丸める。 |

|

| |

同様に残りの卵液を流し入れて焼き、取り出してバットなどに置く。冷めたら縦3等分に切る。 |

| |

銅製の卵焼き器で焼くと、のりの幅にぴったり合うので、あれば使うと良いでしょう。

卵焼き用のフライパンで作る場合は、焼き上がった後、のりの幅に合わせて切ります。

時間のない場合は、市販の厚焼き玉子を使用しても良いでしょう。 |

| |

卵焼きの詳しい焼き方はこちらを参照してください。 |

|

| 5. |

かに風味かまぼこは、薄いフィルムをはがし、半分に裂く。 |

|

≪すし飯の準備≫

| 1. |

すし飯を作る。

Aを合わせ、すし酢を作る。

炊き上がったごはんをすし桶にあけ、熱いうちにすし酢を全体に回しかける。

しゃもじで切るように混ぜた後、うちわであおいで粗熱を取る。 |

| |

木製のすし桶は余分な水分を吸うので、すし飯を作る際には便利な道具です。

今回のようにごはんの量が少ない場合は、すし桶の代わりに大きいボウルでも大丈夫です。

すし酢はしゃもじにあてて全体に回しかけると、まんべんなく行きわたります。

混ぜる時はしゃもじを横に動かし、粘りを出さないよう気をつけましょう。 |

|

| |

すし飯が冷めすぎると、のりの上に広げにくくなるので、冷ましすぎないようにしましょう。 |

|

≪仕上げ≫

| 1. |

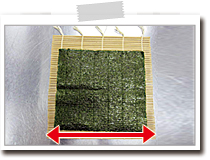

巻きすにのりを置く。 |

| |

巻きすは糸が出ている方を奥(向こう側)にします。のりはざらざらしている面を上に向けて置きます。

のりは正方形ではないので、短辺を縦の方向に、長辺を横の方向になるよう置きます。 |

|

長辺(矢印の方向)を横の方向に置きます。 |

| 2. |

すし飯の半分をのりの上にのせて平らにならす。

(のりの向こう側3cmくらいにはすし飯をのせない) |

| |

手に手酢(水大さじ3に対して酢大さじ3)をつけて

湿らせながらすし飯を広げると良いです。

手酢をつけすぎると水っぽくなるので、

注意してください。 |

|

|

| 5. |

具を指で軽く押さえながら、手前から奥に向かって丸め、手前と奥の端をくっつける。 |

|

| 6. |

巻きすの上から全体をしっかり押さえる。

同様にもう1本作る。 |

|

|

| 7. |

5分くらいのまま置き、落ち着かせたら包丁で切り分け、皿に盛る。 |

| |

包丁は手酢を含ませた布巾で湿らせます。1回切るごとに包丁を湿らせると、切り口がきれいに仕上がります。等分に切るには、まず太巻きを半分に切り(1/2)、それを半分に切り(1/4)、さらに半分に切る(1/8)と良いでしょう。 |

|

【巻き寿司におすすめの具材】

お好みの具材を選んで作ってみましょう。具材はあまり多いと、それぞれのおいしさが引き立ちませんので、3~6種くらいが良いでしょう。

★ベーシックな巻き寿司

・高野豆腐(煮付けたもの)、ほうれん草(ゆでたもの)、三つ葉、桜でんぶ、煮穴子、うなぎの蒲焼き

・たくあん、しば漬け、野沢菜漬けなどの漬物、たくあん、かに風味かまぼこ

★サラダ巻き

・レタス、きゅうり、マヨネーズで合えたツナ缶、プロセスチーズ

玉ねぎの薄切りや、かに風味かまぼこを加えてもおいしいです。

★海鮮巻き

・まぐろ、サーモン、いか、とびっこなどの刺身、煮穴子、卵焼き、大葉、きゅうりなど。刺身は棒状に切って使います。いかは細く切ったものを使うと、食べやすいです。

★お子様向けの巻き寿司

・レタス、から揚げ、マヨネーズ

・キャベツ、とんかつ、とんかつソース

・焼肉、レタス

★韓国風

・ナムル(ほうれん草、にんじん、ぜんまい、豆もやしなど)、コチュジャン

|