|

|

|

料理の本には当たり前のように登場する、野菜の切り方をご紹介します。

素材や料理によって多少異なる場合もありますが、基本的な切り方を覚えておくと便利です。 |

|

|

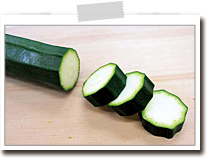

| 輪切り |

|

|

|

| 大根や人参など、円柱状の野菜を切り口が丸になるような形に切ります。 |

|

|

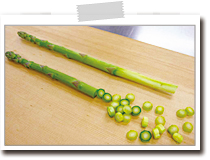

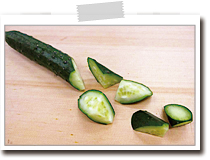

| 小口切り |

|

|

|

| 輪切りと同じ形ですが、アスパラガス、万能ねぎ、きゅうりなど直径が小さい野菜の場合は小口切りと呼ぶことがあります。 |

|

|

|

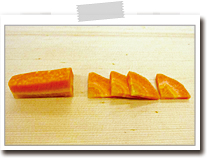

| 半月切り |

|

|

|

輪切りを半分にした形です。

始めに円柱状の野菜を縦半分に切って半円形にし、必要な厚さに切っていくと効率がよいです。 |

|

|

| いちょう切り |

|

|

|

半月切りをさらに半分にした形です。

銀杏(いちょう)の葉の形に似ていることから、この呼び名があります。 |

|

|

|

| 拍子木切り |

|

|

|

| 大根やにんじんなどを4~5cm長さに切り、 さらに1cmくらいの厚さの板状にしたあと、 1cmくらいの幅に切ります。 |

|

|

| 短冊切り |

|

|

|

| 拍子木切りと同じように板状に切ったあと、2~3mmくらいの厚さに切ります。 |

|

|

|

| 色紙切り |

|

|

|

| 拍子木切りを、さらに端から薄く切った形です。 |

|

|

|

| さいの目切り |

|

|

|

| 拍子木切りを、さらに1cmくらいの幅に切り、さいころのような形にします。 |

|

|

| あられ切り |

|

|

|

| 形はさいの目切りと同じですが、大きさはそれより小さく、3~5mmくらいの大きさです。 |

|

|

|

|

|

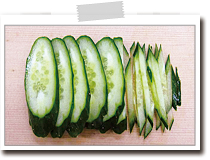

| せん切り |

|

|

|

| きゅうりなどは斜め切りにしたものを少しずつずらして重ね、端から細く切ります。 キャベツなどは数枚重ねて細く切ります。大根やにんじんは、輪切りにしたものを少しずつずらして重ね、端から細く切ります。『千六本』はせん切りよりもやや太めに、マッチ棒くらいの太さにします。 |

|

|

|

| 乱切り |

|

|

|

細長い野菜を回しながら切る方法です。

表面積が大きくなるので、調味料がしみこみやすくなります。 |

|

|

| くし形切り |

|

|

|

| トマトや玉ねぎなど丸い野菜や、レモン、ゆで卵など楕円形のものを、放射状に切ることです。 |

|

|

|

| そぎ切り |

|

|

|

| 包丁を少し寝かせて斜めに切ります。厚さを揃えたり、断面積を広くして調味料のしみ込みをよくしたり、切った素材を大きく見せたりできます。白菜の芯や、肉・魚などに厚みのある素材に使う切り方です。 |

|

|

| ささがき |

|

|

|

| ごぼうを鉛筆を削るようにして、そぎ切りにする方法です。水を入れたボウルの上で切り、切ったごぼうはすぐ水につけるようにするとよいでしょう。 |

|

|

|

|

| ★長ねぎ |

|

|

| A |

B |

| 半分の深さまで包丁で斜めに切り込みを入れ(A)、裏返して同様にしたあと、端から細かく切ります(B)。 |

|

|

| ★にんにく |

|

| せん切りにしてから、端から細かく切ります。 |

|

|

|

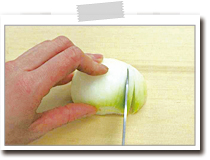

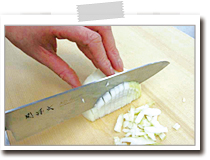

| ★玉ねぎ |

|

|

|

| A |

B |

C |

| 根元を切り離さないよう玉ねぎの繊維に沿って狭い間隔で包丁を入れ(A)、切り込みに対して直角に細かく切ります(B)。さらに包丁で細かく切る(C)とみじん切りになります。 |

|

|

|

| 飾り包丁 |

|

|

|

| 表面に十字や放射状に切り込みを入れたり、その部分を切りとることです。調味料のしみ込みや火の通り、見栄えをよくします。魚の煮付けや塩焼きなどにも使う方法です。 |

|

|

| 面取り |

|

|

|

| 煮物にする場合など、野菜の角の部分がぶつかり合うと煮崩れすることがあります。それを防ぐため、角を丸く整えることです。見栄えをよくする効果もあります。 |

|

|